每個平臺都卯足勁“復制拼多多”。

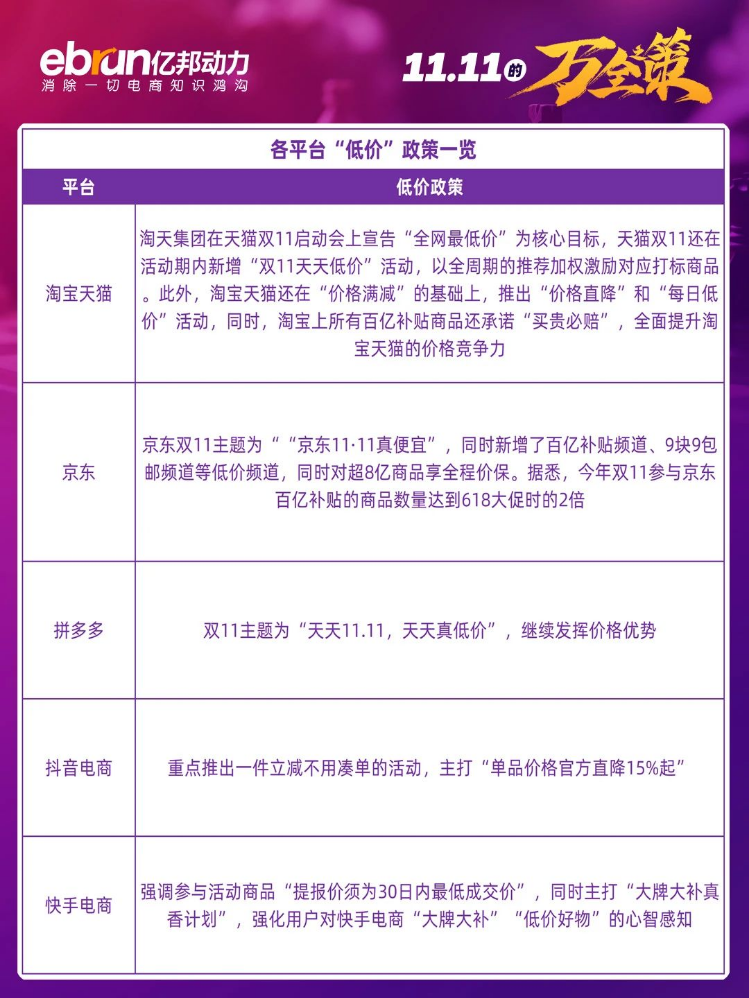

回顧群雄逐鹿的雙11,不難發現,“低價”和“中小商家”已經成為各大平臺的主要競爭點。

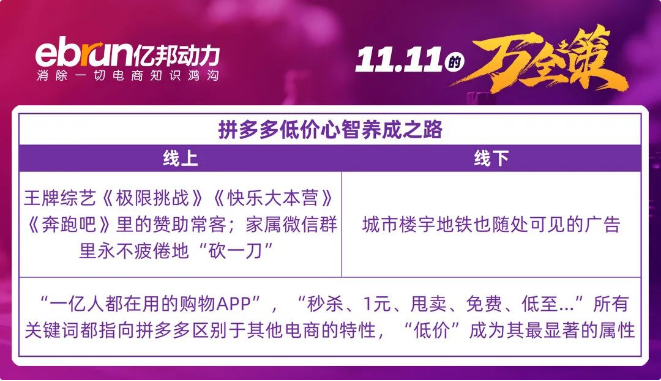

“拼多多,拼的多,省的多……”長久以來“低價心智”是拼多多在平臺競爭中最鋒芒的刀刃。而作為其“低價”模式成功的主要貢獻者——中小商家,從始自終也是中國商業生態的基本盤。

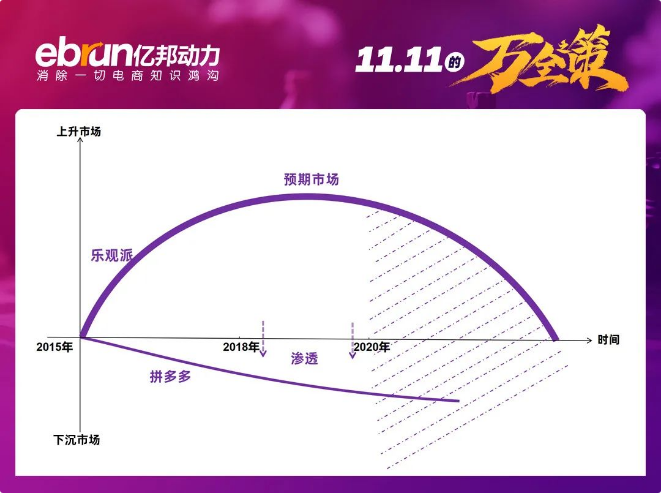

和拼多多2015年-2018年彎道超車期間相比,如今76.4%互聯網普及率,徹底宣告平臺電商拉新成本觸頂。而前赴后繼想要向下沉市場猛攻的大廠,在歷經各種“特價版”的得失之后,卻未能再造一個拼多多。

反而是拼多多,不僅在國內下沉市場扎根甚深,還不斷朝向大洋彼岸的“五環外”人群釋放價格紅利。

拼多多和TEMU這對組合,向全球消費市場再度驗證:無論在哪個角落,都有“五環外”的需求。無論你深處消費升級還是消費降級,永遠有相當龐大的受眾,對基礎消費有著極強的價格敏感度。他們或許不在意你提供的是什么品牌,卻會永遠把“極致性價比”的標簽貼給提供這些商品的渠道。

2023年,當世界消費環境發生轉變,當天貓、京東、抖音,甚至亞馬遜都開始高舉旗幟喊出“低價”。這場“質疑拼多多,理解拼多多,成為拼多多”的熱潮,更像是再次強化并肯定拼多多模式的成功。

也讓一場原本圍繞下沉市場的哄搶,最后變成了世界電商給拼多多集體“捧場”。

廠牌從邊緣走到舞臺中央

在諸多平臺眼中,中小商家是“食之無肉、棄之有味”的邊角料,抑或扮演新老平臺王座更迭時的急先鋒,卻又往往“鳥盡弓藏,兔死狗烹”。

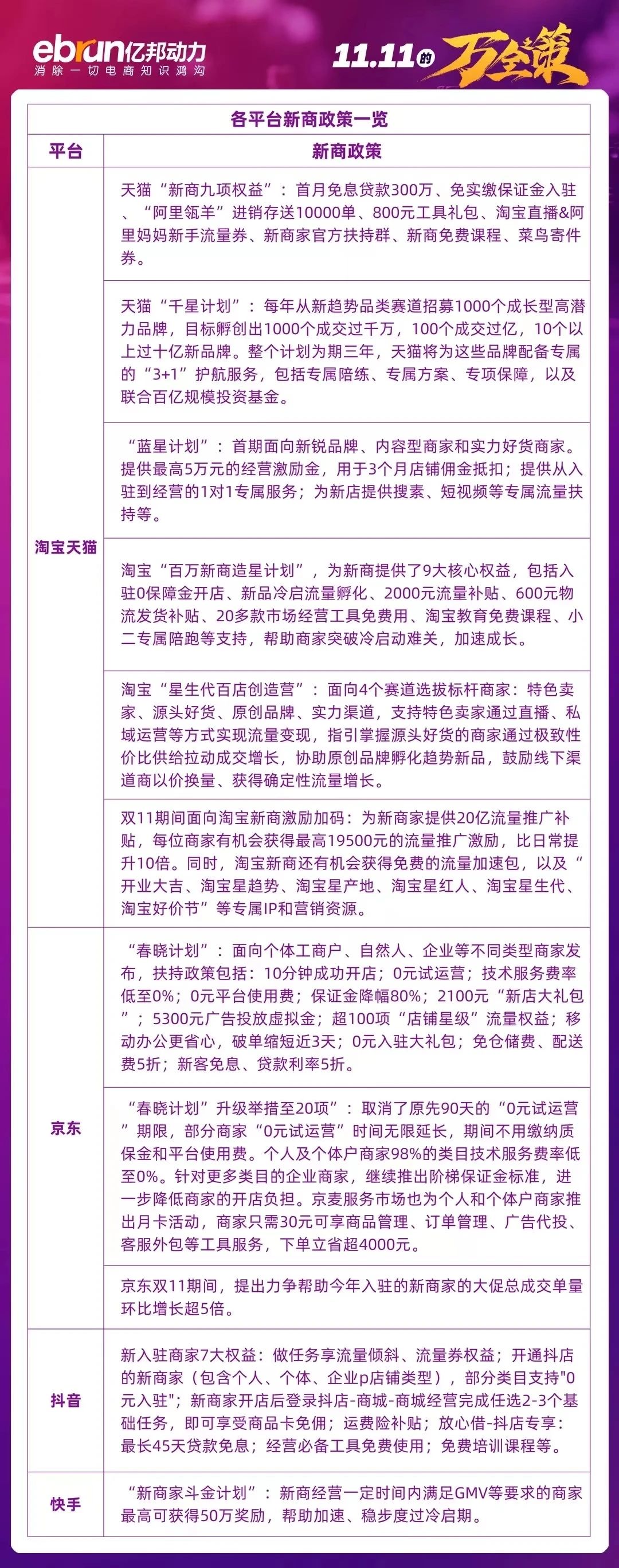

如今,中小商家重新成為各大電商平臺爭搶的“香餑餑”。無論是在大促中擁有專屬流量,還是在日常運營中獲得專項扶持……中小商家,正從電商平臺的邊緣走向舞臺中央。而這背后所映射的,實則是平臺對未來預期下的被迫選擇:

在理性消費的大趨勢下,各大電商平臺均意識到,未來幾年里要爭奪唯一存量的下沉市場,僅僅依靠原有品牌商家已經行不通,只有借助中小商家的腿才能走下去。

但這卻不是平臺對于中小商家態度的第一次轉變。

第一個機會點出現在拼多多的“低調發育”階段。

2015年,當拼多多第一次出現在家人、朋友、鄰居的社群里,命運的齒輪開始轉動。

這一年中國GDP同比增長的速度為6.9%。這也是國內經濟增速“破7”之后,從高增速轉向高質量發展的關鍵一年。

在此之前,所有超級大平臺對未來的期許或許都過于“樂觀”。平臺的主要決策者和經營者,都理所當然地認為,消費升級是大勢所趨。2012年背靠廣大中小商家起勢的淘寶商城正式宣布更名為主打品牌化的“天貓”,此后平臺的流量逐漸向品牌商家聚集和傾斜。反觀游牧民族般逐水(流量)而遷的中小商家,則在這一時期完成了向拼多多的大遷徙。

這個階段明顯感覺到,不同平臺對人群定義、消費趨勢有著不同的判斷。“你打你的,我打我的”,尚未充分競爭。

第二個機會點出現在拼多多上市之后。

拼多多實現單月GMV破百億僅僅用了兩年時間,而成為中國電商第三極則只用了不到三年。

拼多多的高成長性,讓市場重新審視消費分級,尤其是下沉所帶來的巨大增長潛力。這才有了各種APP特價版開足馬力向下沉市場挖掘增量的集體行動。

這一階段可以將平臺向下挖潛比作“向下滲透”。特價版是中小商家的新根據地,但大本營尚未敞開懷抱。

但原本只想分食下沉市場一杯羹的大廠卻在2019年之后遭遇了消費市場的急轉直下。下沉市場這座巨大的礦場,成為了所有平臺唯一的存量空間。

所有平臺的"拼多多化",今年只是一個開端。某種程度上,這是一次平臺認清現實形勢后,不得不達成的“戰略共識”。

然而,在這個消費趨勢的急轉彎中,消費升級的慣性卻成為那些對未來預期過高的品牌的羈絆,為身段靈活的中小商家迅速發展贏得了時間和空間。

“拼多多和其他平臺,看似只是兩個不同的渠道,其背后則是跨度巨大的人群差異。這對于成熟品牌而言,意味著產品定位、定調、定價都需要做出巨大轉變。”一位家具品牌聯合創始人向億邦透露,即便今天平臺不斷要求商家低價,但品牌方很難愿意在短期內割舍溢價。“從今年雙11看,降價是一個平滑的過程,而不是斷崖式。”

反差明顯的則是辛巴直播帶貨慕思床墊。雖然為品牌創收10億元,但卻因為價格過低,引發品牌線下經銷商的不滿,稱“把門店的生意都搞壞了。”

品牌就像機械上的棘輪,心智定位一旦形成,價格、定位、調性就只能向前轉動,而難以回轉。在面對消費升降梯時,成熟大品牌出于維護形象和利潤的立場,難以搭乘平臺釋放的價格紅利。

如果說品牌為中小企業騰挪出的舞臺空間,那拼多多則是為中國制造升級爭取了時間。

實際上,不只是拼多多。TEMU、淘寶、1688、京東、快手、SHEIN乃至TikTok,所有下沉的大廠,都是中國制造業新的增長引擎。隨著一輪又一輪的流量洗禮,以訂單換產能的中小廠商已經完成了價值鏈翻身和攀升。

以最具代表性的鞋都莆田為例,其中的鞋企工廠從1987年起就開始為“耐克”“阿迪達斯”等國際大牌做代工,多年代工經驗已經使其積累了深厚的技術和材料渠道甚至專利技術。

與此同時,面對現在更加多樣化、個性化的需求,比起經歷重重審改復雜環節和重成本投入的品牌,中小廠家往往在生產、制造時反應得也更加靈敏、迅捷。如一位從事服飾行業的商家所說,“頭天圖出來,第二天就能打版生產出來。”

當互聯網用戶規模突破10億人,當電商人口紅利見頂,這場“拼多多模仿秀”,實則將舞臺邊緣位置的中小商家再次請到舞臺中央,一起和品牌構成完整的供給生態,滿足更多用戶的多樣化需求。

無可復制的心智與效率

很多人知道美國(America)名字的由來,是為了紀念探險家阿美利哥。但鮮有人知,阿美利哥并非首個發現美洲大陸的人。哥倫布比阿美利哥更早5年就發現了美洲,但他的失誤在于為尋找財富,對外守口如瓶。而阿美利哥則做對了兩件非常重要的事:

1 把新美洲定義為區分歐亞大陸的獨立大陸,從而促進地理大發現的一場革命。

2 逢人便講航海中的發現和理論,單是一封往來信件就被翻譯成40種不同的文字。

拼多多就是21世紀的阿美利加,而它對消費敏感需求的響應,則浸潤著那塊肥沃且有待耕耘的美洲大陸。具有領先心智,且占據了傳播的紅利,讓這一認知變得廣泛。而今,平臺越是張羅“低價”,就越如同眾星捧月,讓拼多多一貫的優勢深入人心。

不過,低價并不是零售的唯一。

當大多數平臺撕下偽裝,競相成為李佳琦之后新的全網低價代言人時,卻反而難以接近拼多多的本質。

實際上,組織、效率、供給、產品、價格......除了價格最終成為了顯性成果,其他哪一項都涉及到一個平臺的出發點、商業底層邏輯,以及經營管理的方方面面。看似簡單的“低價”結果,其背后則是極其復雜的商業運營體系,以及極其昂貴的代價。

無論在任何時刻,保持高成長速度并不是一件易事,這意味著活下去的唯一辦法就是比別人跑的更快。在殘酷的競爭環境中,拼多多圍繞“低價”所練就的極致效率系統,才是其他平臺真正無法模仿的困難所在。然而一切效率的背后均需要化解巨大的沖突。

例如,作為超級大單品模式的開山鼻祖,拼多多往往需要調用龐大的拼團流量,灌注于某個單一的SKU。但這也意味著,拼多多必須要在做爆款和做品牌之間做出選擇。

再比如,拼多多靠中小廠商單量大取勝,就注定會犧牲平臺廣告貨幣化率的成效,這也迫使拼多多必須在不同商業收益之間做出取舍。

又或者,拼多多想要實現“低價”而不“低劣”,勢必會對那些劣質供應商法令如山、嫉惡如仇,在嚴格的管理空間中,必然會造成中小商家與平臺的矛盾與沖突。

這些選擇相比消費升降二選一而言,是多組更加復雜的選項。更為關鍵的是,由于結構性的差異,拼多多所能做出的選擇、讓步、犧牲,對于其他大廠而言,則屬于“既要又要還要”的艱難決定。

但在這一系列復雜的決策過后,呈現給消費者和商家的則是極簡的操作與體驗。

例如,拼多多在站內甚至沒有設計購物車,目的之一就是減少用戶決策時間,快速促成購買行為。

“你或許無法想象,在淘寶京東不設購物車,不做店鋪會是怎樣一番景象?”一位有15年電商從業經驗的老兵告訴億邦,拼多多可能是行業中最早用雙列信息流來展示商品的平臺,除此之外再沒有消費信息的冗余。

但在大部分電商平臺,首頁搜索、品類、輪播banner、頻道圖標、活動專區、內容推薦。“其他電商在思考流量如何在各個業務之間分配流轉,而拼多多考慮的是如何強化消費者和商品之間的聯系。”

黃崢曾把拼多多的商業模式比作“Disney+Costco”。很多人看到了拼多多“砍一刀”的傳播性和娛樂性,卻非常容易忽視拼多多還在承擔的另一種商業職責,就是商品管理。

外界常常形容拼多多為“力出一孔”。即在平臺的“低價”要求下,商家集中所有的精力、資源提高生產效率、優化供應鏈,從而生產出更多更低價的產品。畢竟,在拼多多上開店和運營并不復雜。

但復雜的是,如何讓自己的產品在拼多多上,成為相對較低的那一個?這樣的邏輯倒逼一大批中小商家以及工廠運行方式,不斷的優化甚至重構供銷關系。

與之相對的,則是拼多多不斷淬煉供給,消除過剩的過程。

顯然,“既要又要還要”,就意味著殘酷平臺生態競爭加劇,過量的招商勢必會帶來平臺經濟的供給過剩。而拼多多用“人找貨式”的、“去中心化”的、“低價好物”為底線方程,則得出了一個高效的結果。

“從今年雙11就清晰可見,大量降價銷售的產品依然賣不動,根本原因無非有二。一是消費者更理性了,不需要那么多消費冗余;二是產品競爭力不足,除了價格沒有其他賣點滿足消費者。”一位意興闌珊的消費品牌主理人在衡量眾多平臺今年的促銷政策之后得出結論。

“用需求側的半計劃經濟來推動實現供給側的半市場經濟”。這是黃崢與其他電商對市場供需關系理解的分水嶺。與原來高峰時拼命生產、淡季時停工不一樣,拼多多可以整合大量零散的客戶需求,有計劃地傳遞到供給側的廠商,從而讓他們保持穩定的生產節奏,降低成本。

“拼多多本質是一家技術公司。數據、算法、規則作用在人群和供需關系才是破解拼多多的流量密碼。”一位母嬰零售商CTO提到,在他所認識的平臺公司中,對算法理解深刻的只有兩家,一家是字節跳動,另一家就是拼多多。

在一位商家描述中,拼多多一方面擁有全網低價的流量指揮棒,而另一方面則是靠算法去調節這個AI指揮棒。“而大多平臺在過去還停留在行業類目小二、績效指標和流量分配上,某種程度上是人為的計劃經濟。”

“你很難想象拼多多在識別了商品做為全網最低價時,可以匹配到商家的真實流量有多洶涌。”這位數碼產品的賣家告訴億邦,拼多多為了衡量一個SKU是不是細分類目乃至平臺上的最低價,會實時掃描并更新商品圖文上所展示的價格。“如果進了百億補貼,就真的不愁賣;反之,如果做不到,也就很難拿到百億補貼的流量。”

“其實拼多多就是一個超級李佳琦。”在上述賣家看來,拼多多也好,抖音電商也罷,都在充當著一個流量分配者的角色。然而,與傳統貨架電商不同,這個流量分配者,是站在今天商品供給過剩的前提下,用推薦、選品的思維來做交易,而不是陳列的方式讓顧客去挑。更何況,這個流量分配者不是黃崢,也不是平臺小二,而是一個超級人工智能。

實際上,創始人黃崢曾在媒體采訪時透露:“從上大學到在谷歌的時候一直做的是AI的工作”。而創始人之一的陳磊,是計算機科學背景出身。

與此同時,在拼多多整個組織架構方面,技術人才也是絕對的重心。根據其官網顯示,截至2021年,拼多多公司員工達到8000人,其中技術工程師占比50%以上,而在2018年9月,拼多多技術團隊的工程師是1700多人。

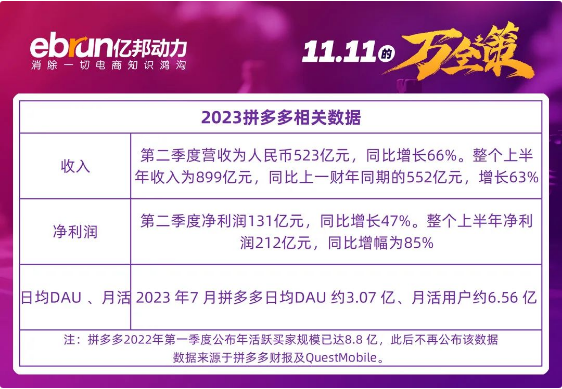

而最終,極致效率落腳到對組織里每一個人效率的最大化利用上。公開數據顯示,截止今年Q2,拼多多所有的員工加起來不過1.3萬人,而淘寶天貓所在的阿里員工數為22.9萬,京東集團員工總數超過56萬人。可以對比的是,今年二季度,占集團總收入一半的淘寶天貓營收1150億元,約為拼多多523億元的2.2倍。但從人效去比較,拼多多顯然在一眾大廠之中“遙遙領先”。

“白牌”的覺醒

從今年雙11的表現來看,以制造業為代表的產業帶中小商家大獲全勝,給行業展示了一種全新的可能:工廠品牌(白牌)有了非品牌化的另一種成長路徑。

數據顯示,截至11月11日零點,天貓新增的主打價格力的貨盤“官方立減”商品訂單量超2.1億,另一頻道“天天低價”商品訂單量近9千萬。

畢竟,對于中小商家而言,像游牧民族一樣追逐著平臺流量而生,倒不如集中精力做好產品這一件事,同時放大極致性價比產品所帶來的可能性。更何況今天,其他平臺也試圖加入拼多多的行業,為中小商家提供一個適合的經營環境。

比如天貓在過去幾個月內就在原來品牌商的基礎上,擴充了渠道商和白牌廠家,甚至于還借助雙11探索了針對中小商家的半托管以及全托管經營模式。

一直以來,行業都認為白牌不是品牌,但某種程度而言這其實是一種錯誤的品牌觀。

自1978年改革開放以來,以白牌為代表的中國制造業一直都是經濟發展中不可或缺的毛細血管。在改革開放最初的三十年里,無數的鄉鎮企業誕生又消亡,很快新的企業又不斷誕生,“經歷數輪成長周期的洗禮、經濟變革主題,幾度轉軌變型”,終于來到“中國正站在大河中央”的時代。

“這是一部沒有主角的‘草民史’。這或許是混沌的所在,或許也是歷史的真相所在”,在《激蕩三十年:中國企業1978~2008》一書中,作者如此形容中國商界的2008年。

十幾年過去,中小商家仍然是經濟主體。國家市場監督管理總局數據顯示,截至2022年底,全國登記在冊市場主體1.69億戶,其中中小微企業數量超過5200萬戶,個體工商戶1.1億戶,兩者加起來占各類市場主體比例將近96%。

而就是這樣一股市場經濟中的強大勢力,在過去很長一段時間里卻被各大電商平臺忽略掉了,直到消費開始降級。

而消費降級時代,其實是白牌最好的時代。

“預期與現實之間有差距,具體表現為‘強預期’和‘弱復蘇’”。瑞豐資本創始合伙人李豐如是形容今年上半年整體的經濟走勢,“大家對疫情后的經濟復蘇給予了比較高的預期”,但事實上,市場恢復程度并不及預期。

這意味著錢沒那么好賺了。人人都想捂緊自己手中的幾個銅板,并把每一分錢都花到刀刃上。審慎、理性、性價比,這是當下消費趨勢研究中常常被提起的關鍵詞。理性主導消費的時代來了,高質低價、極具性價比的白牌商品登上消費舞臺中央的時刻也來了。

自消費社會誕生以來,品牌其實承擔著解決產品信任問題的角色,甚至于到后來還能夠以“圖騰的方式投射出力量和價值觀”。因此,品牌往往被視為企業進化的最終形態。在1880年至1920年間,如安東尼·加盧佐所言:“品牌成為重要媒介,并完全重塑了市場體系,無數大型生產公司在其中收益”,如誕生于這一時期的世界巨頭亨氏、可口可樂。

但隨著整個中國零售業的發展,現在市場環境已經日趨成熟,假冒偽劣產品橫行的時代已經過去。加上過去幾十年里中小商家的競爭淘汰和自我變革,以及拼多多為代表的電商行業所培養起來的信任,這些因素都讓白牌也成為了消費者心中品質可靠的“品牌”。

白牌,是時候也有機會挑起大梁了。以日本消費社會為參考,最好的例證便是1980年誕生的無印良品(MUJI,意為“沒有商標與優質”)。彼時世界經濟增長陷入低迷,日本也經歷了嚴重的能源危機,消費低迷,這些包裝簡潔的無品牌產品很快就受到了市場的認可。幾年后,無印良品便在日本就開出上百家專賣店。自1991年在倫敦開出第一家海外專賣店后,無印良品陸續進入法國、意大利等國家,成為世界“白牌”。

回望過去,白牌發展得不好,或許只是沒有找到合適的電商渠道。

但今天不一樣,不需要考慮太多“店鋪、內容”等運營環節的拼多多以及其他電商平臺所提供的簡化運營空間為白牌提供了合適的發展通道。

今天的中國,是一個供給遠遠大于需求的時代,以義烏小商品城為例,實體商鋪有7.5萬家,經營著大約210萬個單品,囊括了日用百貨、工藝品、電子電器以及飾品等日用工業品。像莆田鞋都、東莞玩具城(超過4000家玩具生產企業,近1500家上下游配套企業)這樣聚集了大量中小商家的區域產業集群帶更是數不勝數。

但隨著工廠設備、土地租金以及雇傭工資的升高,大牌的代工產業鏈和制造業已經向成本更低廉的東南亞等國家轉移,最典型的就是耐克鞋類產品制造產業的轉移:2010年以前,中國是耐克鞋類產品的最大制造國,現在,耐克一半以上的鞋子產自越南。

對于中小商家而言,能接到訂單就意味著企業能維持下去,但失去大牌或品牌代加工的訂單以后,轉型成為品牌又需要在設計、推廣、渠道等領域大幅投入。因此,他們的當務之急成了接到訂單并“活下去”。

而像拼多多一樣整合了零散需求和供應鏈體系的電商平臺,則能夠為他們提供穩定、持續且規模化的訂單。現在,其他電商平臺也意識到了這一點。比如,淘天集團CEO在最新財報會上強調:“并非每個商家都擅長在線運營,我們也沒必要讓他們無所不能。”她以白牌商家舉例,他們最擅長的就是精益制造,生產大規模低成本的優質商品。

如戴珊所言,“專業的人做專業的事”:中小商家負責生產好商品,而平臺則負責幫他們把貨賣出去。

屬于他們的歷史正在發生。