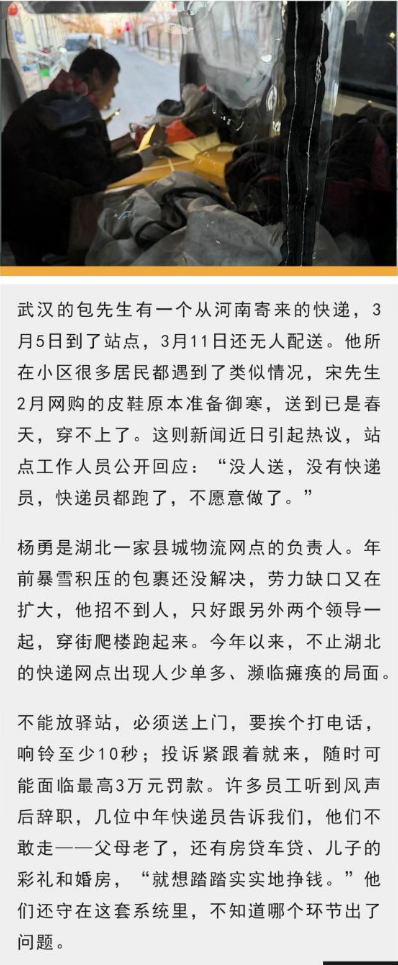

同行都坐在安靜的辦公室里,只有楊勇背后車流滾滾。視頻會上,他要回答網點的簽收率、投訴率等等問題,不能把麥關掉,人聲跟汽笛混成嘈雜的背景音。大年初五,連他在內,網點的3個領導都成了快遞員,一直滿街跑。

快遞員和管理的工作都要做,楊勇每天工作十幾個小時。好不容易坐上辦公室,現在又回去跑,很多熟人來問,你怎么去送快遞了?他聽了心里難受。以前在工地,他什么活都干過,后來行業不好,也太累,5年前被朋友介紹去做物流——沒有學歷和技術要求。

這里屬于湖北十堰鄖陽區一個物流公司,承包韻達和極兔快遞,有11個驛站可以合作。“新規”還沒完全落實,同事們已經開始擔驚受怕。為了節省時間,楊勇跟另兩位領導先篩選出近5%的高頻投訴者,跟快遞員一再申明:這些人必須主動打電話確認,其他還是放驛站。

“今年太嚴重了。”暴雪加上春節,快遞積壓到正常量的3倍,楊勇從去年年底就開始招人,到現在,十幾個人的空缺還填不滿。周圍有驛站因為“新規”招不到人關了門,留下的快遞員普遍40歲左右,有的已經干了七八年了,這時候“一個人要干三個人的活兒”。

之前春節后只會走一兩個人,楊勇隨便發個招聘,要求是18-30歲,電話響個不停,一周之內就會補齊。現在不設年齡上限,他有陣子天天在快手、抖音、朋友圈、企業公號發,甚至在出租車和公交車上貼廣告,手機還是靜悄悄的。

“累啊,連我都想辭職,沒辦法,為了生活。”楊勇說,朋友們勸,別干了,但這幾年做什么都不掙錢,他也不想欠人情。難受時,他停在路邊抽煙,看看漢江水。“咋搞啊,今年還干得下去嗎?”

家里每個月開銷四五千,他工資和快遞員差不多,就多了社保。妻子做倉管,工資不高,常擔心公司倒閉。女兒剛上大一,兒子下半年就升初三了,都住校,生活費低不了。前兩年,楊勇還在朋友圈打廣告賣酒,賺些小錢補貼家用,今年沒時間賣了。

他算了筆帳:快遞公司每單給到1.3元,但物流公司去武漢拉回貨,運費、分揀人員、場地費、后勤等每單成本兩三毛,再付快遞員每單7毛,放快遞柜的話還得減去兩三毛。

“單量多了,競爭性太大。”按他的說法,錢被快遞公司賺去,給他們的價格每一年都在降。現在這個情況,快遞員慢慢都走了,被投訴后的罰款最終由物流公司承擔,很快就會倒閉。網點里的兩個驛站,此前就因為投訴已經運營不正常。

●3月8日下午,北方一家農村超市里的快遞。

據多位快遞員反饋,由于“三通一達”的價格較低,是大部分商家的首選。這樣一來,單量高,又沒有規定送貨上門,即便派費低,他們之前也愿意去多干多得。但從幾個網點的現狀來看,“新規”后,辭職的也多是這些公司的年輕快遞員。

3月7日下午,在北方一線城市某站點,“三通一達”的人相比起其他快遞公司,明顯更少,也更忙亂。鐵皮大棚下,大風刮起塵土,快遞員匆匆從履帶上取下自己片區的快遞,逐一掃碼,再按樓棟順序搬到三輪車里。

一個中通快遞的負責人指著兩臺機器,介紹起應對技巧——這是今年花了兩萬塊新買的智能化掃碼設備,可以節省兩個人力成本。他們從去年底就難招人,至今還有4個人的缺口。以往新人來了,沒空缺,也愿意等著。

網點是加盟的,除了意外險,沒有社保。負責人說,雖然爬樓的件每單提高到了一塊三四,但太累了。幾天前,終于有兩個快40歲的女工來應聘,說之前的工廠不好干,就出來了。她們爬樓送上去,暈得腦子亂了,送錯了整棟樓,干兩天就走了。

留下的幾乎是為生計所困的中年男人,父母老了,婚育、孩子都是壓力,雖然承接了更大的單量壓力,但“不敢走”。

在這座城市的一家郊區網點,快遞員大部分40歲上下。老員工高旭東4年前入職,很快就做了片區承包,負責二十幾個村子和十來家公司和單位,每天有1200多單。他雇過個臨時工小伙子,對方有糖尿病,沒辦法長時間工作,之前每天送300單還勉強能撐住,這次直接辭職回老家了。

傳送帶轟轟吼叫,像是卡著痰的老煙嗓。包裹一起一落,帶著灰塵在飛。沒人顧得這些,更別提空氣中的牛糞味,個個緊盯傳送帶上包裹的號,是自己片區的立馬要拿下來。每個人至少二三百件,很難獨自搞定,要找網點后勤和臨時工來幫忙分揀。

現在就一個人分揀裝貨,高旭東直到下午4點才出網點,是最后一個離開的快遞員。麻煩還在后面,去田地深處幾戶獨院的小路沒有指示牌,七拐八繞,只為了送一件。還有的習慣了寫某個公司名作為地址,但公司其實早就搬走了,得考驗快遞員的經驗——不熟悉的時候,他一天只能送一百多單。

●高旭東往村里送快遞。

高旭東不打算辭職,因為還要給兒子掙彩禮和婚房。父母也是這樣過來的,用打工的積蓄,在老家給他蓋了婚房。后來父親酒駕出車禍去世,他再也沒回去,一天都沒住過那房子,一直在外拼,“要是(生的是)閨女,有這情況我早不干了。”

周五是高旭東最興奮的日子,要接11歲的兒子回家過周末。小孩寄宿在臨近城市一所“追分學校”——他只知道高分數能讓兒子脫離打工命運,“除了學習上我收拾他以外,什么都得聽他的。”家里已經備好榴蓮、芒果一些平時舍不得吃的水果,可上周孩子發燒,自己脫不開身,讓前妻去接走了。

他的朋友圈都是兒子的照片,逛商場、景點打卡、野外露營,各種玩具和iPad。“什么都要讓他最好。”高旭東覺得自己童年苦澀,不想讓孩子再有這個遺憾。離婚的時候孩子5歲,他也只有在過年,或者是疫情停發快遞時,能歇下來陪陪孩子。

“辭職是不可能的,這個年紀也找不到更好的工作了。”快遞員張文道也是為了兒子,打算再送4年快遞,到60歲去做保安、保潔,干到干不動為止。他的兒子28歲,還沒談下對象,十多年前夫妻倆為他在縣城買好了婚房,一百多平,去年裝修又花了十幾萬,“車子、房子、彩禮都要錢”。

張文道20歲從河南老家到城市闖蕩,之前在報社送報紙,后來報紙停刊了,轉干快遞十多年。媳婦干保潔,都是零碎活,沒他收入高。兩人原本租了間平房,但離他的站點太遠,他又多拿出幾百塊,和同事6人一起擠著住。

他現在跑兩個人的線,常常忙到晚上11點。幾天前,他被派去另一條線取件,被質問為什么超時幾個小時,他只能解釋:“年輕人都走了,我來幫忙的,送貨都忙不開。”他聽說是因為附近有驛站關門了,單量才流到他這里。

這個春節,他和妻子都沒回老家,接了五六個人的線跑,說好的3倍工資最后變成了每天450元,他也挺知足。他幾乎全年無休,這段時間忙不過來,也得忙。有天中午快兩點,終于有時間坐下吃午飯,他找了片區附近最便宜的蘭州拉面館,沒吃幾口,兩個手機不停響起接單的消息。

去年有次單量太大,他沒顧上態度,被投訴“服務質量不過關”。他說,公司封了他的號,作為快遞員沒法申訴,借了親戚的證件繼續跑,工資都是打到對方賬戶上。今年年初,他聽到有消息在傳,快遞不好干了——以前貨送到發個短信就行,現在要打電話確認,必須響鈴10秒,否則被檢測到,要罰款。

●3月7日下午,張文道所在的站點。

投訴罰款不是一筆小數目。收到同一個收件人的投訴,第一次50,第二次200,如果直接投訴到郵管局,按照“新規”最高可以罰到3萬。高旭東最近一周接到十幾個投訴,其中就有個打到郵管局,罰了2000塊。他每月到賬有兩萬多,但等各個快遞柜、驛站、油錢那些一結完,剩下一萬出頭維持高成本的生活。之后的投訴罰款,不敢想象。

在他所在的城郊站點,投訴的基本都是年輕人。3月8日下午裝貨期間,高旭東又接到一單投訴,“怎么新規下來也不給我送到家?”他找驛站老板幫忙說情。老板是本地人,干巡防的,說話好使,才平息了這茬兒。驛站和超市老板尤其要維護好關系,很多糾紛得靠他們處理。有回高旭東存放的包裹找不到,超市老板翻了兩天監控幫他找出來,避免了賠償。

即便如此,投訴還是無可避免。一位站點負責人透露,暫時沒接到投訴,但原本總部就抓得越來越嚴,1萬單里有1個投訴,就要開始追查原因。對于之后是否被處罰、力度如何,年輕快遞員心里打鼓,就選擇先觀望一段時間。

另一位“三通一達”的快遞員說,他受不了長久以來的“亂罰款”,“新規”成了他離職的最后一根稻草。他記得有次送一個大件,當著客戶面簽收后,客戶又打電話說包裹里的東西損壞了,他讓客戶找客服索賠,可很快就收到公司的投訴工單信息,說簽收未收到,要他賠償。但他跟客戶核實過,并沒有投訴,客戶還嘗試幫他解決,結果取消不了。究竟是哪個環節出了錯,他們沒時間復盤。如果金額不大,賠償是最簡單,也是他們最常選擇的。

為了能順利把當天的件送完,高旭東干脆忽視新規。“我先給人說好話,能理解就理解,理解不了,那就愛咋咋地。”在他看來,村里挨家挨戶送過去簡直是不可能的。也有村民在社交平臺上表示理解,說村里大部分門牌號都是錯開的,甚至沒有。還有人舉例自己家門牌32號,旁邊48號。

3月8日又是周五,接孩子的日子。高旭東緊趕慢趕,還是到了晚上七點多才收工。開在灑滿落日的回程路上,他終于留意到風景,“后面的夕陽又大又美,上班的人看不到。”說著笑起來。他在朋友圈寫過:“生活其實很簡單,過了今天就是明天。”

●3月8日晚,高旭東結束一天投遞,開在回網點的路上。