《每日經濟新聞》·每經頭條記者趙雯琪在首都中關村跟隨申通快遞“最美快遞員”邰晨奇,深度體驗了派送包裹的一天,零距離感受一線快遞小哥日常工作的辛勞與貢獻。

在經歷了10多個小時的深度體驗后,記者發出了這樣的感慨:

記者手記——

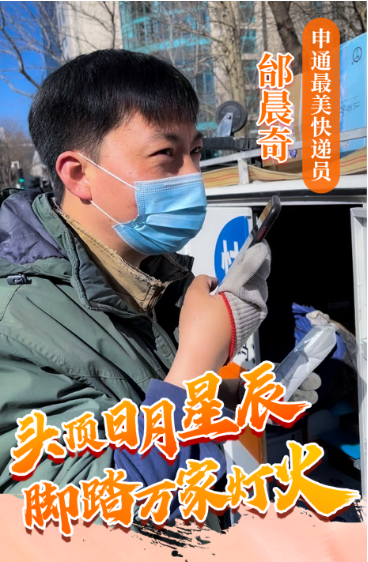

頭頂日月星辰,腳踏萬家燈火

當我體驗完一整天的工作,跟著邰師傅準備收工時,我已經雙腿發軟,目光呆滯,腰酸背痛,連張嘴說話都覺得費力。回到他的宿舍,已是晚上九點半了,邰師傅還要做飯,等到他吃好準備休息時,距離他第二天的奔波不到8小時了。

“習慣了就好。”這是他最愛說的一句話,也是他把自己安頓在這份辛苦工作中的理由。

“你想知道我怎么描述我的工作嗎?”在我體驗快遞工作那天,邰晨奇師傅突然向我提議。

沒等我問,他就說出了“頭頂日月星辰,腳踏萬家燈火”這12個字。這個36歲的男人飽經風霜的臉上露出了一絲得意,“這是我剛才自己總結的,你覺得我說得好不好?”

中關村這一片,是中國電商業的起點之一,邰師傅十年從業,幾乎也見證了電商業從小到大、從弱小走向黃金時代的歷程。邰晨奇的同事、一位50歲的快遞員劉師傅指著中關村一棟大樓對我說:“劉強東就是從這里走出來的,當時我做電子產品銷售的時候,還和他創業公司的人有過接觸。后來大家都從網上買電腦了,這周圍的電腦城也都關得差不多了,我創業失敗就來送快遞了。”

更多的快遞員來自農村。他們有著不同的過往故事,卻因為時代變遷和個人命運的推動,如今走到了同一條路上,這份工作給了他們比老家工作好得多的待遇,相比來說也多了一些自由。然而,他們的職業認可度并不高,雖然也是憑雙手掙錢,但很多快遞員總會黯然說起這份工作不是那么有“地位”,自稱“是社會最底層的人”。

邰師傅說,他們這一片的快遞員月收入大概1萬元。按一個快遞派送費賺1塊錢來算,1萬元背后就是1萬次爬樓梯,1萬次分揀,5萬次信息錄入,還有無數次打電話、拒接,無數次幫客戶找包裹,還有解釋和道歉。

當我們興奮地拆快遞時,或許不太會想到,這個包裹是怎么從下單后一步一步運送到家門口的。每個職業都有其辛酸和不易,同時也有其價值和成就,我的體驗和記錄并不是想通過展示快遞員工作的辛苦來“賣慘”或博取同情,這些真實的體驗與盡可能還原的記錄,是希望讓我們的讀者在享有快遞便利的時候,更直觀地了解在電商繁榮和快遞規模屢破紀錄背后的這一群人,這些同樣為了自己和家庭的生計默默勞動的人。

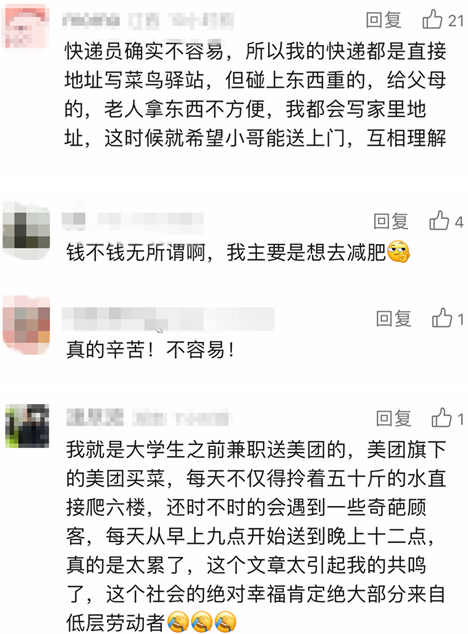

▲記者的心聲獲得了網友的廣泛討論