系統的“要求”

看到快遞行業新規,我第一個想法是,如果真的完全按照規定去送,快遞員可能會被累死在送貨上門的路上。

“新規”出臺,對市場規范和維護消費者權益無疑是好事,同時也應該看到,一些快遞員提出了異議。矛盾表面上發生在快遞員跟消費者之間,背后其實存在于快遞員跟“系統”之間。

我們現在有點過于“神化”系統和算法了,覺得算法準確、高效、自動,幾乎“萬能”。但事實上,快遞工人面臨的現實情況往往要復雜得多。至少在快遞行業,系統和算法并沒有或者沒能力考慮現實的復雜性,同時又刻板地要求高效率的確定性結果。例如,某日某時之前必須把快遞送到。最終,解決復雜性和不確定性的任務,自然就落到了快遞員頭上。

2016年秋天,我去到通達系一家公司,在J城市的兩個站點以學徒身份各自待了數月,跟快遞員同吃同住,學著他們干活,中間還在公司總部“實習”了一個月。

為了節約成本,A站點開在城中村,跟承包片區最遠隔了十多公里。我印象很深,第一天經過大橋,同行的快遞小哥為了趕時間,不僅沒等橋底下的紅燈,還不愿意繞行,直接帶著我逆行沖上了橋。我當時心想,這要是真撞了,田野還沒做完,我就上新聞了,標題大概是“北大博士騎電動三輪在高速橋逆行被撞身故”。

每天清晨,快遞員就會領到相當重的派件任務。那時候,快遞分“早班件”和“晚班件”。早班件必須在當天14點前送達,并在系統里錄入簽收。晚班件則必須在晚上22點前送達和錄入。不分包裹是大是小、是輕是重,更不顧小區物業幾點讓快遞員進、幾點不讓進等等因素,系統錄入時間每天都是截止在14點整和22點整,分秒不等。

帶我干活的小哥跟我說,根據他的經驗,一天送100件的時候是比較輕松的,早班件可能午飯前就送完了。這時候他就會騎著電瓶車,在街上轉一轉、吹吹風。不過,他基本都是在站點派送區域里逛,哪怕隔著條街就是著名景點也從來不去。在自己的片區,他特別熟悉,要走哪個門、哪個保安好說話、寫字樓哪個電梯不能坐等等。但對片區外的J市,他卻很陌生,甚至有種畏懼。

實際上,閑逛的機會他一年到頭也享受不了幾次。快遞員平均一天要送120-180件(2016年),如果超過150件,基本就沒有休息的時間了,差不多從早上一直不停歇地干到晚上八九點。

那時候一天干下來,基本都是走3萬多步。我有日常鍛煉的習慣,還跑過馬拉松,但前面一兩周跟著送快遞,天天晚上腿都是酸痛的,后來才慢慢習慣了。

快遞員最不想送的就是老舊小區。不僅沒有電梯,小區排列不規整,樓棟也可能很多。剛送幾天我就發現,老舊小區的快遞并不是均勻分布在各個樓層的,而是五、六樓特別多。一開始我也納悶,難道住在一樓二樓的人都不喜歡在網上買東西么?后來我理解了,低樓層的業主都會讓自己家老人居住,高樓層的會拿來出租給外地年輕人,而快遞又主要都是這些年輕人在買。

可是對于快遞員來說,所有件的派送費都是一樣。無論什么小區、什么樓層、什么物件,都是送一件1塊錢(注:2016年)。一個文件是1塊錢,一袋大米也是1塊錢。有人買了個馬桶,幾十斤重,又住六樓,非要送上樓,快遞員說就掙1塊錢,讓他自己來樓下拿,要么直接給他填拒收,兩個人就這樣在電話里吵了起來。

如果按照日均150件算,快遞員一個月掙4500元,再加上攬件,一個月差不多6000到6500元。所以快遞員其實不愿意多派件,一天比別人多派30件,一個月也多賺不到1000塊。而且快遞數量是不可控的,誰都不知道明天站點運來多少個包裹。來多少就必須送多少。

●快遞員在錄入簽收。講述者供圖

在我的調查過程里,發現快遞員特別討厭“雙11”。到了高峰期,大約一天要送300-400件。雖然工資增多,但任務極重,像打仗一樣。提前一周站點就開始行動,把所有堆積的問題件都送出去。“雙11”來了以后,真的是一趟趟車往站點拉,放不下就堆院子里。

有一個畫面我至今忘不掉,有個快遞員,三輪車里裝不下,上面綁了一大袋,座位上還擺了兩大袋,弓著腰半蹲半站著騎電瓶車匆匆忙忙走了。這時候,好好吃頓飯也成了奢望,送到晚上11、12點很普遍,送完還要錄系統、建包。

這就是工人跟系統的矛盾——系統只看效率,但勞動者的時間和體力卻是有限的、波動的、不平均的。系統可以算出勞動者工作時間和強度的平均值,還能優化他們工作的流程與行車的路線,卻忽視現實的復雜性,處處一刀切設計。系統對提高效率、降低成本的無限追求,當下看來也很難在短時間內得到扭轉。

系統的“漏洞”

正是因為有了這個矛盾,工人為了滿足系統要求,勞動過程中主動發揮“人”的自主性,卻不自覺侵犯了消費者權益。

2016年那個時候,還幾乎沒什么驛站和智能柜,我們每個件都要打電話。先把快遞提前按小區和樓棟整理好,到一棟樓下逐一給收件人打電話。平均4-5個電話里,就會有一個沒人接或拒接。剛開始我說,那要不多打幾遍吧?因為按照公司的操作規范,快遞員必須要聯系上收件人。但試了幾天我就發現,很多人就是不想接。也遇到過很兇的,接起來就罵人、問你干嘛一直給我打電話。因此,后來我最多打2遍,也就不打了。

系統難以預料的其他情況也不少,有時候小區物業突然不讓進了,有的聯系上了收件人又要求馬上改地址。又或者送完快遞下樓,發現快遞車電瓶被人家偷了。還有個人明明親自收了快遞,轉頭就投訴自己沒有收到,要求賠款,連續好多次。最后公司只能讓另一個快遞員在他拿快遞時偷偷在旁邊錄像取證,接到投訴后再出示證據。

快遞員每天還要處理千奇百怪的問題。比如有人買了一副手套,包裹里只發現其中一只,他也投訴快遞。快遞員說這個你得找商家,客戶說不懂怎么操作,最后快遞員只能義務上門幫他弄。

這些勞動過程中司空見慣的復雜情況,卻從來都不是電腦系統和算法會考慮的。為了應對系統簡單粗暴的衡量標準,快遞員不得不發揮“人腦”的自主性,“優化”自己的勞動過程。

比如,遇到不接電話,大多數快遞員就會根據經驗來判斷。如果這個收件人是熟悉的或者好脾氣的,直接就給他放門口了。如果沒有把握,可能就會緩一緩,先放在車上,回去錄入簽收異常,下午再送一次。這種簽收異常的件要是一天有7-8個就會令人非常頭疼,因為很可能下午或者第二天,得專門為了這個件單獨跑一趟這個小區。

快遞員很煩重復送件,大多數人都會覺得,1個件就掙1塊錢,還要來來回回跑,掙得太費勁。但他們既不能扔掉這個件,也不能跟收件人發脾氣,最后往往還是放門口。

●快遞員何師傅爬樓送快遞。圖片來源:北京青年報-IC photo

快遞員往往比社區還熟悉片區里的居民。分揀包裹的時候,快遞員瞟一眼收件人的名字就知道是不是自己片區的,在哪個小區、哪層樓,甚至外貌性格好不好、家庭關系好不好都能了解。我的博士論文里,因此把快遞員稱作“最熟悉的陌生人”。

我完成那次田野調查已經8年了,至今還記得一些收件人的名字。印象最深的收件人叫“王俊凱的初戀女友”,她的快遞超級多,但我從來沒見過她。因為她當時住在一個臨街的三樓,是跟人合租的,總是不關外面的大門。所以我每次派件不用打電話,門一推、放客廳就行了,派送效率極高。在我看來,這就是雙方達成的隱形默契。但是,嚴格按照系統流程的話,肯定是不合規的。

田野中我還發覺,系統其實也在引導快遞員發揮“人的自主性”,來處理最難解決的收件人投訴問題。

在這個行當里,快遞員最怕的就是投訴和罰款。最常見的投訴就是虛報“問題件”。一般都是來不及送了,快遞員就自己先在系統里填一個收件人不在。收件人要是查詢到這個信息,反饋給系統說自己明明在家啊,就會對快遞員罰款5元。其他的情形還有:虛假簽收,罰款700元;丟失件照價賠償,最低罰300元等等。

在公司里,快遞員和客服的比例大約是5:1。我做田野的這家公司,全國客服就有幾十萬人。站點的客服接到投訴,比如說“虛假簽收”,會先聯系快遞員,告訴他哪個快遞被投訴了,快遞員自己就會給顧客打電話解釋,一般是說包裹太多了忙不過來,下午就送。跟收件人溝通完,快遞員自己就可以在系統上選擇撤訴,這樣就不會罰款了。

一開始,我還以為這是系統的“漏洞”。后來我在總部跟管理層訪談,發現他們其實一開始就了解這個情況。其中一個管理層對我說,設置客服的目的不是為了罰款、進而保障派送時效,而是要設置一個過程,解決快遞員來不及派送和收件人著急收件的矛盾和張力。

當快遞員在自己派送的片區內,主動搭建起和收件人良性互動的社交關系,混了臉熟甚至成了朋友,那么收件人遇到快遞員送得慢或者工作失誤,也自然就大事化小、小事化了。但如果快遞員沒跟顧客溝通好,引發了二次投訴,那就會對快遞員加倍重罰,一次虛假簽收罰完700元,二次投訴就再罰1000元。

在我看來,“新規”中明令禁止的“擅自代收快遞”,“擅自投放到智能快遞箱、快遞服務站”等行為,正是由快遞員在系統提升效率和派件量繁重的雙重壓力下,發揮勞動自主性的過程。只是帶來的負面效果之一,就是會侵害消費者的權益,特別是對于老年人、殘疾人和行動不便的消費者來說,無疑增加了他們的負擔。

●正在卸貨的快遞員 講述者供圖

不增反降的派費

這些年,大家對快遞公司特別是通達系的吐槽好像越來越多,這肯定不是偶然。其實,作為加盟制快遞代表,“通達系”的優勢是成本可控、運費低廉,劣勢就是質量和服務較弱。

低成本也反映在快遞員的保障上。除了派攬件收入,快遞員僅有的“福利”,也就是老板提供的住宿。2016年在B站點,他們住在臨時板房里,在 A站點,他們住在城中村的隔間。

他們的居住環境我至今記得很清楚,一個房間住12個人,6張上下鋪的鐵床,一進去就是一股撲鼻而來的臭腳丫子味。我進去的時候排到第11張床,很靠近廁所,廁所里到處都是黃漬,也沒人會打掃,反正能用就行了。房間里很陰暗,分不清朝向。地上到處是辣條、瓜子殼、飲料瓶,他們最喜歡喝冰紅茶,很便宜,1升的桶裝,一天可以喝幾桶。

我跟快遞員們聊過未來規劃,他們想法都比較類似,要么賺幾年錢回家干點什么,要么進順豐、京東這種直營性快遞公司。當時順豐的派件大概是1.5-2元,整體收入更高,還有五險一金。但它們的職位也是有限的,往往需要等空額乃至先做一段時間兼職。

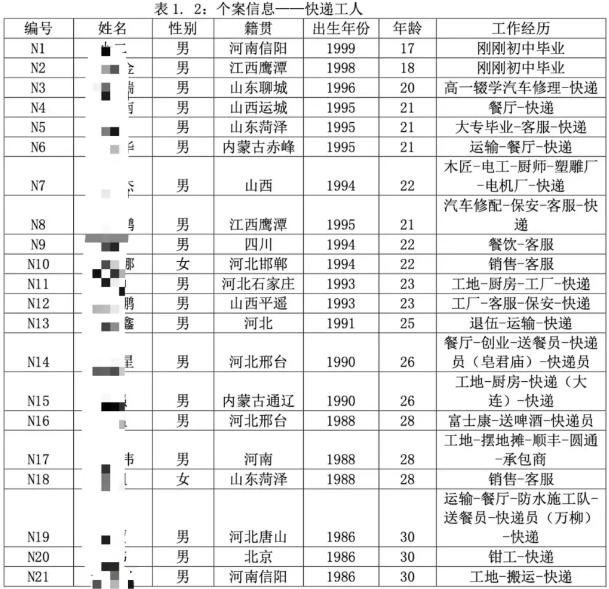

●莊家熾田野調查中部分快遞員的信息,圖來自其博士論文。

2019年我曾打算重訪,結果發現兩個原來站點都消失了,A站點老板說2016年雙11爆倉,罰款太多,索性就不送了。B站點老板聯系不上了,原來的站點現在成了停車場。

這幾年,不論是快遞工人、外賣員,又或者網約車司機,勞動管理系統變得越發精細和嚴格。可惜的是,這種“精細”始終體現在對工人勞動過程的具象化管理,他們的肢體動作、語言,甚至說話的語氣都會被系統探測并記錄。但對于工人勞動場景中面臨的復雜場景和不確定性事件,始終沒有得到很好考慮和解決。

“精細”管理的另一結果,是單人快遞派件量的大幅度增加。2016年,官方統計全國每天約1億件快遞;2023年,這個數據已增長到了3.6億。但是快遞員沒有增加那么多。2016年底,北京交通大學有調查顯示全國當時一線快遞員大概230萬,2022年有個統計,大概是450萬。粗略估計,單個快遞員派件的數量翻倍。

(注:2016年據莊家熾統計,J市快遞員日送快遞平均為150件左右,據媒體近日報道,J市多位快遞員一天的送貨量大約為三四百件,幾乎翻倍,與上文判斷互相印證。另外,近年快遞價格在不斷下降。據國家郵政局數據,2010年至2020年,全國快遞平均單價從24.6元降至10.6元,下降約57%。2021年上半年,全國快遞平均單價已不足10元。)

然而,快遞員的收入增長就沒有那么明顯了。2019年我跟他們聊,甚至發現他們派件費比2016年更低了,一件只有9毛還是8毛。這還可以根據招聘啟事判斷,現在你去看J市的快遞員招聘,通常就是8000元(注:招聘網站上多個J市通達系快遞招聘薪酬顯示為8000-15000元包食宿),實際上應該拿不到那么高。哪怕是8000元,跟2016年比增長也有限。

一邊是系統控制更加嚴格和精細,另一邊是派件量爆炸式增長。菜鳥驛站和電子貨柜的普及和廣泛使用,確實大幅提升了派送效率。但像消費者要自己搬重物這樣的問題也確實存在。

●站點里等待派送的快遞。 講述者供圖

未來如何更好地解決“最后一公里”的派送問題,我覺得,還是應該變革“系統”,乃至變革行業發展模式。

僅僅舉一例,對于重物、生鮮、無電梯高樓層的家庭,如果可以適當增加派件費用,相信可以最大程度激發快遞員發揮“人的自主性”和“人的智慧”。我們發快遞的時候都是按重量收費,怎么快遞工人派件的時候就不是了呢?

跟快遞員待得越久,我越會發現自己和他們身上的共同點,以至于常常覺得平行空間,我很可能也是一名快遞小哥,所以我發自內心地希望他們過得更好。但我也知道,這需要整個行業乃至社會的努力。

更宏觀的層面,行業的發展邏輯同樣應該迎來變革,而不是像這些年,一直處于低價競爭的“泥潭”模式。2016年,就有一個公司老板跟我說,快遞業界流傳一句話:“誰不降價,誰得死;誰先降價,誰先死”。8年過去了,我覺得這句話對快遞行業依然適用。如何引導中國快遞行業“卷服務”、“卷品質”、“卷安全”,可能是主管部門更應該關注的問題。

無論如何,在目前的背景下,如果快遞公司嚴格執行“新規”,要求每個快遞員逐一打電話、消費者又要求全部上門派送的話,確實有很大的困難。強力推行的結果,很可能是將派送壓力與違規責任,簡單粗暴地直接壓到一線工人身上。

如果是這樣,或許還不如把問題直接拋給市場,讓消費者自己選擇,想要什么樣的價格和服務,就選擇怎樣的企業?