9月5日,記者從揚州市廣陵法院了解到一起剛剛審結(jié)的侵犯公民個人信息罪案件,其中一名被告人吳某嗅到“商機”,覺得回收快遞單信息有利可圖,就做起了中間商賺取差價。另外兩名被告人看到吳某發(fā)出的廣告后,前往快遞公司和物流園拍攝快遞面單,再線上發(fā)給吳某,僅半年時間就獲利近60萬元。

帶貨主播頻繁接到騷擾電話

疑似個人信息遭泄露

市民李先生是位網(wǎng)絡(luò)主播,經(jīng)常通過快遞將貨物寄往全國各地。2022年4月,李先生接到一個陌生電話,對方自稱某快遞公司網(wǎng)絡(luò)客服人員,表示李先生所寄的貨物屬于違禁品。對方還一口氣報出了李先生的姓名、電話以及身份證。

“不可能呀,我是規(guī)規(guī)矩矩做生意的。”李先生解釋說,自己寄遞的包裹內(nèi)裝的都是農(nóng)副產(chǎn)品,此前從未發(fā)生過快遞被攔截的情況。隨后,對方發(fā)來一張網(wǎng)絡(luò)截圖,稱快遞公司現(xiàn)在有新規(guī)定,凡農(nóng)副產(chǎn)品快遞業(yè)務(wù),要收取100至200元不等的保障金。“我這邊提供一個銀行賬戶,你只需要往卡里打200元就行,接下來的事交給我。”對方說。

李先生留了個心眼,通過官方渠道核實情況,得到的答復(fù)是包裹已經(jīng)正常寄出,壓根沒有被攔截一事。接下來的幾個月,李先生遇到了一系列離奇的事情。接到過陌生電話,對方對他的個人信息了如指掌;還曾接到一些投資、貸款之類的電信詐騙騷擾電話。幾個月的時間內(nèi),類似的蹊蹺事件不斷上演,李先生懷疑自己的個人信息被泄露,隨即向警方報案。

快遞公司前員工偷拍快遞單

半年獲利近60萬元

接到群眾報警,廣陵警方展開偵查,很快鎖定了福建人吳某,將其捉拿歸案。面對民警的訊問,吳某如實交代了犯罪事實。原來,2022年,吳某在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)有人發(fā)帖子稱“高價回收快遞單信息”,就做起了中間商,效仿在網(wǎng)上發(fā)布類似信息。

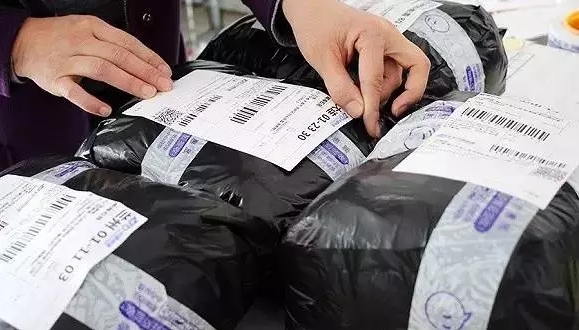

經(jīng)查,吳某通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布收取個人信息的廣告,目的是賣給上游涉嫌電信詐騙及其他相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)犯罪分子,通過這種方式賺取差價。吳某采取廣撒網(wǎng)的方式發(fā)布廣告,很快,“有心人”楊某及其好友王某看到了廣告,便想通過這種方式賺錢。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),楊某曾在快遞公司工作過,他和王某商議,前往蘇州某快遞公司和物流園偷拍快遞面單,每天拍攝的快遞面單數(shù)量多達幾千單。事成后,再以每張快遞面單2.5元至3元不等的價格和吳某進行交易。

至此,一條買賣快遞信息的黑色產(chǎn)業(yè)鏈浮出水面。掌握了重要線索后,警方赴蘇州將楊某、王某緝拿歸案。經(jīng)查,二人偷拍快遞面單發(fā)送給上線吳某,僅半年時間就非法獲利近60萬元。

寄快遞時要選擇信息加密

支付時隱藏個人信息

近日,經(jīng)檢察機關(guān)提起公訴,廣陵法院開庭審理此案。法院經(jīng)審理查明,2022年3月初,被告人吳某在某論壇上發(fā)布收購快遞面單的廣告,被告人楊某通過上述廣告找到被告人吳某,雙方約定由被告人吳某以2.5—3元/單的價格從被告人楊某處收購快遞面單。后被告人楊某找到被告人王某,雙方約定共同到蘇州市某快遞中轉(zhuǎn)站用手機拍攝快遞面單出售,并平分獲利。被告人吳某從中非法獲利人民幣2.15萬元,被告人楊某從中非法獲利人民幣29.97萬元,被告人王某從中非法獲利人民幣26.08萬元。

法院認為,被告人吳某、楊某、王某非法獲取公民個人信息后向他人出售,情節(jié)特別嚴重,其行為均已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。被告人楊某、王某共同故意犯罪,系共同犯罪。

法院判決,被告人吳某犯侵犯公民個人信息罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年,并處罰金人民幣二萬二千元。被告人楊某犯侵犯公民個人信息罪,判處有期徒刑二年六個月,緩刑三年,并處罰金人民幣三十萬元。被告人王某犯侵犯公民個人信息罪,判處有期徒刑二年,緩刑二年,并處罰金人民幣二十七萬元。

該案承辦法官認為,侵犯公民個人信息犯罪嚴重危害公民個人信息安全,極易引發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等衍生犯罪,社會危害性較大。為避免類似事件再次發(fā)生,廣大群眾要提高防范意識,如遭遇信息泄露等情況,可及時向公安機關(guān)、市場監(jiān)管部門、行業(yè)協(xié)會等機構(gòu)進行投訴舉報;同時,快遞物流行業(yè)因掌握大量公民個人信息,應(yīng)進一步加強人員管理,嚴格遵守各項法律法規(guī),告誡員工切莫以身試法。法官還特別提醒廣大消費者,寄快遞時選擇信息加密,通過電商平臺購物時在支付頁面選擇隱藏個人信息。