據中央廣播電視總臺經濟之聲報道,一道驗證碼、一個托育位、一間安居屋、一次就醫路……一樁樁急難愁盼的身邊小事,一件件溫暖人心的民生大事。經濟之聲兩會特別策劃《“一”字頭的身邊事》本期聚焦:一件快遞的“出村之路”。

寄快遞的不方便成了“過去時”

“之前我得騎摩托車到大路上等公交車,然后再坐公交車去鎮上寄快遞,一般要花一個上午或一個下午的時間。”

鄒麗是湖南省汨羅市屈子祠鎮漁街村的村民。為了讓在外務工的弟弟吃到家鄉的味道,她總想著要寄一些家鄉的特產給弟弟。然而,以前村里沒有快遞點,每次都得跑到鎮上去,費時又費力。

利用公交車運送快遞包裹進鄉村(記者張鴻昊 攝)

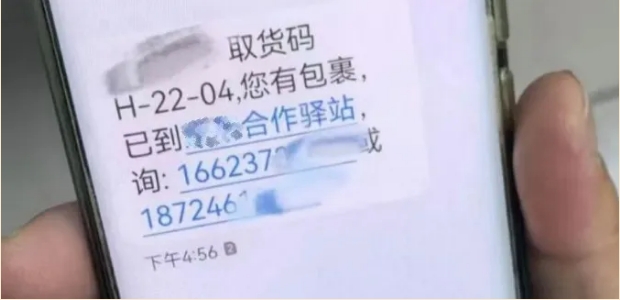

后來,當地想辦法在公交車上加裝小件貨物專柜,公交帶貨進鄉村,形成了郵政物流配送和公交運行兩網融合、互為補充的網絡。同時通過設立快遞村級代投點等方式,實現了154個行政村(社區)全覆蓋。這樣一來,寄快遞的不方便就成了“過去時”。鄒麗說:“現在寄一個快遞,我十幾分鐘就能搞定了。像這個一斤的快遞,要少花兩三塊錢。又方便,花的錢又少了,現在好多了。”

村級快遞代投點(記者張鴻昊 攝)

農村“客貨郵”也就是客運、貨運、郵政融合發展,讓越來越多像鄒麗這樣的村民不再為收寄快遞發愁,也讓更多的土特產走出鄉村,走進市民的家中。在汨羅屈子祠鎮徽山村從事直播電商的村民荀明說:“城鄉巴士4點多到我這里,然后我就把貨裝到車上去。成本肯定還是要劃算一點了。”

打破“快遞難進村、山貨難出山”的困境

客貨郵融合、建設村級寄遞服務站,破解農村寄遞“最后一公里”問題,為的是讓農村居民享受到與城市居民同等質量的快遞服務。如今,曾經“快遞難進村、山貨難出山”的困境正在被逐步打破,村民們有了滿滿的獲得感。交通運輸部數據顯示,2024年上半年,全國通過農村客貨郵融合業務運達的郵件快件數量超過了9億件。截至2024年底,全國有1500多個縣級行政區開展了農村客貨郵融合業務,開通合作線路12700多條。2024年快遞進村情況普查數據顯示,截至2024年10月,全國累計建設33.78萬個“一點多能、一站多用”的村級寄遞物流綜合服務站。

2025年中央一號文件明確要求,推進農村客貨郵融合發展。深化快遞進村,加強村級寄遞物流綜合服務站建設。交通運輸部運輸服務司副司長王繡春表示,今年,將指導各地持續完善縣鄉村三級站點體系,規范農村客貨郵經營行為,拓展“客貨郵”+電商、旅游、農業等新模式,實現可持續發展。

鄉村智能快遞柜進駐日喀則江當鄉弄日村(圖片來源:日喀則融媒)

破題農村快遞“最后一公里”,還離不開新技術、新設備的助力。在西藏日喀則,智能快遞柜落地江當鄉弄日村,有效解決了傳統快遞配送中的時間不匹配、安全隱患等問題。在四川,依托無人機產業集群優勢,北川為山區村民開辟了空中轉運綠色通道,讓高山上的特產便捷銷往全國多地。北川縣壩底鄉郵政營業所負責人任曉容說:“過去寄臘肉的特別多。今年鄉鎮無人機從山上運貨以來,寄鮮肉的特別多。郵件當天到站,當天就可以打包發貨到北上廣,第二天客戶就能收到貨,非常方便。”

代表委員熱議:如何讓快遞更快、更便捷地進村出村?

全國政協常委、國家郵政局原局長馬軍勝說,要積極發揮郵政普遍服務網絡基礎支撐作用,落實管理部門、地方政府和企業三方責任,健全完善運行保障機制,實現協同聯動。

全國人大代表郭紅崗建議,深化電商平臺、快遞企業和村級站點合作,可以實現資源共享、優勢互補,共同推動鄉村經濟蓬勃發展。郭紅崗說:“電商平臺、快遞企業跟村級站點合作,能讓站點發展得更好。和它們合作,給平臺供貨,村級快遞站點還可以提供包裝、分揀、直播帶貨等增值服務,助力農產品上行。”

記者觀察:讓快遞網絡真正成為鄉村振興的“毛細血管”

農村快遞末端配送難題是城鄉公共服務均等化進程中的關鍵梗阻之一。分散的居住格局、高昂的物流成本與薄弱的商業基礎,導致快遞企業進村動力不足。

好在“辦法總比困難多”!各地近年來探索的差異化實踐為破題提供了很好的新思路。比如,前面提到的湖南汨羅推行的“客貨郵”融合模式,通過客運班車捎帶快遞下鄉,盤活閑置運力資源;又比如,山東構建的縣域共同配送體系,整合多家快遞企業建立分揀中心,實現集約化運輸等。

這些創新實踐的核心在于重構資源配置邏輯——通過政府引導、企業協同、數字賦能,把單線配送網絡升級為多業態融合的生態圈。如此,快遞服務越來越深地嵌入農村生產生活,不僅暢通了消費品下鄉渠道,更激活了土特產進城通道,推動城鄉要素實現雙向流動。

當然,未來還需要在基礎設施共建、利益分配機制、標準化建設等方面持續發力,使快遞網絡真正成為鄉村振興的毛細血管,為農村發展注入持久動能。