低價競爭又少了一名選手。

我們了解到,近期抖音電商調整經營目標優先級,不再把 “價格力” 放在首位,下半年將重點追求 GMV(成交額)增長。今年年初時,實現低價還是抖音電商最重要的任務,其次是衡量消費體驗的 “完美訂單率”、反應電商用戶規模的月成交客戶數(MAC),GMV 則排在末位。

變化發生的大背景是抖音電商 GMV 增速不斷下滑。

今年一、二月(考慮到有春節假期,一般合并統計)抖音電商共實現近 5000 億元 GMV,累計同比增速超 60%,三月同比增速則下滑到 40% 以下。二季度后,增速進一步跌至 30% 以內。2023 年時,抖音電商單月增速總體還能維持在 50% 以上。

一名知情人士告訴我們,抖音內部清楚做低價會對 GMV 有一定影響,但上半年 GMV 增速下滑之快還是超出了預期。目前,抖音集團高管也比過去更加頻繁地參與電商業務的經營會,過問業務情況。判斷直播電商形式無法做到極致低價后,公司決定重將 GMV 放回第一優先級。

一些競爭對手比抖音更早地弱化低價戰略。今年年初,淘寶天貓集團已將銷售額、平均消費額定為最重要的目標,而不再追求由低價帶來的高訂單量。淘天許多項目的五星價格力已逐一取消。五星價格力是淘寶自創的價格力評估體系,根據單品在淘寶內外同款商品的價格情況,給出 1 到 5 的星級,以此判斷單品在整個市場是否具有價格優勢。

幾周前阿里巴巴核心高管會上,參與者又就 “要聚焦戰略。要有定力。要知道自己的長處和短板是什么” 達成一致。

消費環境變化后,過去一年多的價格競爭就像各家電商平臺集體陷入的一場應激反應——只要能提振正在惡化的各項指標,無論與自身的適配程度、長期影響如何,低價策略必須貫行。

但低價只是過程目標,服務于成交額、進而平臺廣告收入和傭金上漲的最終目標,也并不是達成最終目標的唯一路徑。卷入價格競賽但后續目標不及預期后,更多平臺開始轉向。

半年的低價實驗

自今年初價格力成為第一優先級以來,從商家運營、產品設計到商業化,抖音電商不同崗位員工的工作重心迅速向 “低價” 傾斜。

為加速引入壓價空間大的產業帶商家,抖音升級扶持政策,根據 GMV 目標完成情況向部分產業帶商家返還現金,激勵最高能達到 GMV 的 50%,招攬產業帶商家的服務商群體同樣能收到現金補貼。抖音電商否認此數據。

比價系統也逐步建立。今年開始,抖音嘗試將平臺內商品分為 “全網低價”“同款低價”“同款高價” 三類,相應提升、維持和降低流量曝光,并在此基礎上為商家提供改價建議,通過許諾更多流量換來更低價格。

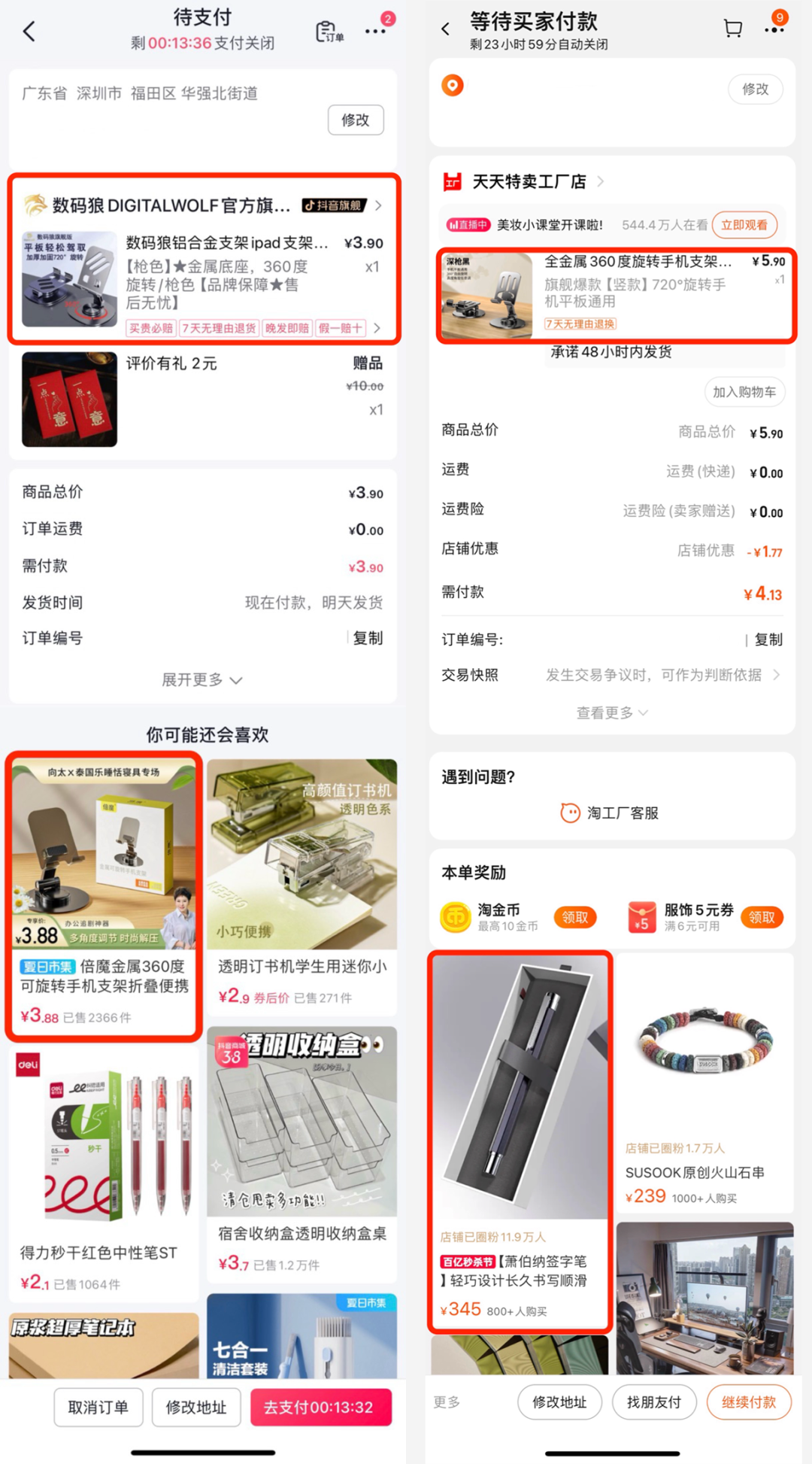

比價時,抖音有時比淘天或拼多多還要激進。在待付款的訂單頁面中,抖音會展示同款低價商品,吸引用戶跳轉。這意味著盡管商家已經付出宣傳費用,最終反而可能為定價更低的競爭對手引流。淘寶也有類似的設計,不過同頁展示的商品與下單產品關聯度更低。

左圖為抖音電商,右圖為淘寶,快遞信息、訂單號已隱去,為便于對比,部分頁面信息已截去。

5 月,抖音內測 “自動改價” 功能,趕在 “618” 大促前再次提高競價激烈程度。和之前只提供改價建議相比,“自動改價” 模式下,商家設置底價后,平臺可以根據站內、全網同類商品價格實時降價。幾天后,拼多多推出類似產品——按原計劃,它本應該在 “雙十一” 前再上線。

廣告員工的運營動作也因為低價策略改變。以往抖音會鼓勵商家將小規格商品拼成商品套裝,由此提高售價,抬升競買廣告時的出價上限。但當平臺開始強調價格力后,他們反過來指導商家將大規格商品拆成小規格,寄希望于小規格、低單價的商品可以刺激用戶消費。

一名接近抖音電商的人士稱,平臺將注意力轉回 GMV 后,部分激進的比價策略可能會逐步緩解。

抖音電商將商品分為 “標準品” 和 “非標品” 兩類。以前,比價的邏輯是和其他平臺比較時,標準品要實現相對低價,難找對標物的非標品則要降低價格帶,實現絕對低價。

“現在標準品還要比價,但是非標品已經弱化比價了。” 上述人士稱。上個月開始,部分被歸入非標類目的女裝商家在系統后臺已經看不到 “全網低價” 等三個價格標簽。

商家側同樣感知到了變化。當抖音電商的員工與他們交流時,會開始引導他們提供和其他平臺不同的套裝,或是在商品組合中提供贈品,增加消費者跨平臺比價難度,避免陷入價格競爭。細分類目的創新產品,哪怕價格高一點也受到歡迎——現在,它們被認為既能增加抖音電商供給的差異化,還能提高 GMV。

原先一些不重視 GMV 的部門也更新了目標。抖音商家運營部門內設 A、B 兩組,前者運營品牌商家,后者則主要服務白牌商家。此前,A 組主要關注 GMV,B 組則注重訂單量。這是因為品牌商家往往客單價高,更能承擔增加 GMV 的任務,而白牌商家提供的低價品擅長刺激用戶提高下單次數。

據了解,6 月下旬開始,B 組也不再強調訂單量,轉向 GMV。“現在全面轉向 GMV 導向后,下半年增速應該會提起來。” 上述人士說:“做了半年低價,大家都憋壞了。”

直播電商之困:做不到極致低價,又要承擔低價代價

做低價不是直播電商的長項。

相比于傳統貨架模式,直播電商模式下,消費者和商家之間還夾著達人和服務商群體,額外增加商品流通成本。頭部商家還能選擇自播,把這部分新增開支分攤入每一件商品中,緩解成本壓力。但中小商家沒有自播能力、銷量也有限,向達人支付的分銷傭金顯著侵蝕了壓價空間。

直播電商內容分發機制也難篩選低價商品。平臺向直播間分配流量時,需要綜合考慮內容質量和商品特性,這意味著就算商家降到全網最低價,也可能因為主播臨場表現不佳而得不到預期的流量。相比之下,貨架模式的圖文卡無需兼顧內容與商品。“拼多多上,壓價一定能帶來流量,抖音就不那么確定了。” 一名抖音服務商說。

據了解,實行低價策略前,抖音電商價格力較弱,很多標品和拼多多的價差一度能高達 50%。盡管一季度抖音電商完成了多個價格力系列目標,但也始終無法做到與拼多多比肩的低價,很多商品價差仍在 10%-20% 之間。

隨著平臺之間低價競爭日趨激烈,商家背負的壓力越來越難以承擔。作為商家抖音店鋪顧問的水松咨詢創始人張陽在 618 大促結束后詢問了近 180 名客戶,發現其中在活動期間不虧錢的不超過 20 名。平臺既要求買流量,又要壓價,“很多商家就做不下去了”。

商家出清速度可能還在加快。“很多商家可能在抖音賣一個季度的貨,然后再算賬,決定是否要繼續經營。現在壓完價后,商家看著每天的投入產出比(ROI)就能知道肯定不賺錢,更早減少投入。” 張陽說。

作用于商家的壓力會不可避免地向達人側蔓延。上述抖音服務商說,今年行業內普遍出現 “降傭投” 的現象,即達人降低自己的抽傭比例,省下的錢用來買更多流量,以維持商家的 ROI。

分傭減少,入不敷出后,達人可能會離開平臺,或者相互抱團。前者會減少內容供給,后者會導致頭部 MCN 公司勢力膨脹——都是對平臺生態的沖擊。

用戶側也無法逃脫比價影響。當下,比價系統不能很好地將質量納入考慮范圍。“長得一樣的商品,材料成本完全不一樣,但是會被系統拿來比較。” 上述服務商稱。換句話說,質量較差的商品反而容易因為價格被推送到消費者指尖,退貨率自然隨之上升。

商家應對退貨率上升的方式是延長發貨時間,等上一批收到貨物的顧客寄回退貨后,再將所退貨物重整,發給下一批顧客,由此降低庫存風險。

站在消費者角度,結果便是買東西不僅貨不對板,而且收貨越來越慢。但抖音內部會定期用凈推薦值(NPS)衡量用戶對平臺的滿意程度。

商家、物流、用戶——從供給到需求的電商鏈條上,理論上沒有任何資源可以被一家平臺獨占。如果希望實現不靠補貼的持續低價,平臺就需要將流量和低價強綁定,讓競價自然發生。而仍有內容屬性、無法僅憑價格分發流量的抖音做不到這一點。壓價過程中,平臺還需要協調商家和用戶的體驗,寄希望于能達到平衡。

當極致低價無法實現,平衡點又遲遲沒有到來時,轉向開始了。